Scroll

海抜865mの六甲山頂付近に位置する当植物園は、

冷涼な気候を生かして、世界の高山植物や寒冷地植物、六甲自生植物、山野草など、約1,500種を野生に近い状態で栽培しています。

雪を割って開花する早春の花々や、初夏の新緑、秋には紅葉が園内を彩るなど、四季折々の自然・景色をお楽しみください。

植物にちなんだ雑貨屋さんや、カフェも併設しています。

ロックガーデンとは高山植物を平地で楽しむために造られる造園形式のひとつです。高山の岩場の風景を模し、自然に近い状態で高山植物が観賞できるように工夫されています。高山帯に比べ、温度、湿度の高い平地で高山植物を栽培するために、特に水はけ、通気性が重視されます。

高木が立ち並ぶエリアです。次々に芽吹く新緑、夏の涼しい木陰、錦絵のような紅葉と、季節ごとに様々な景色を楽しむことができ、森林浴にもおすすめです。また、春には「カタクリ」、梅雨には「ササユリ」など、林床に生える里山の花々を鑑賞することもできます。

六甲山周辺にはかつて大小さまざまな湿地が点在していましたが、開発によりその多くが失われました。このエリアでは「サギソウ」など、六甲山の湿地に生息する貴重な植物を栽培しています。また、5月下旬に見ごろを迎える「クリンソウ」の群落は当園の人気のスポットの一つです。

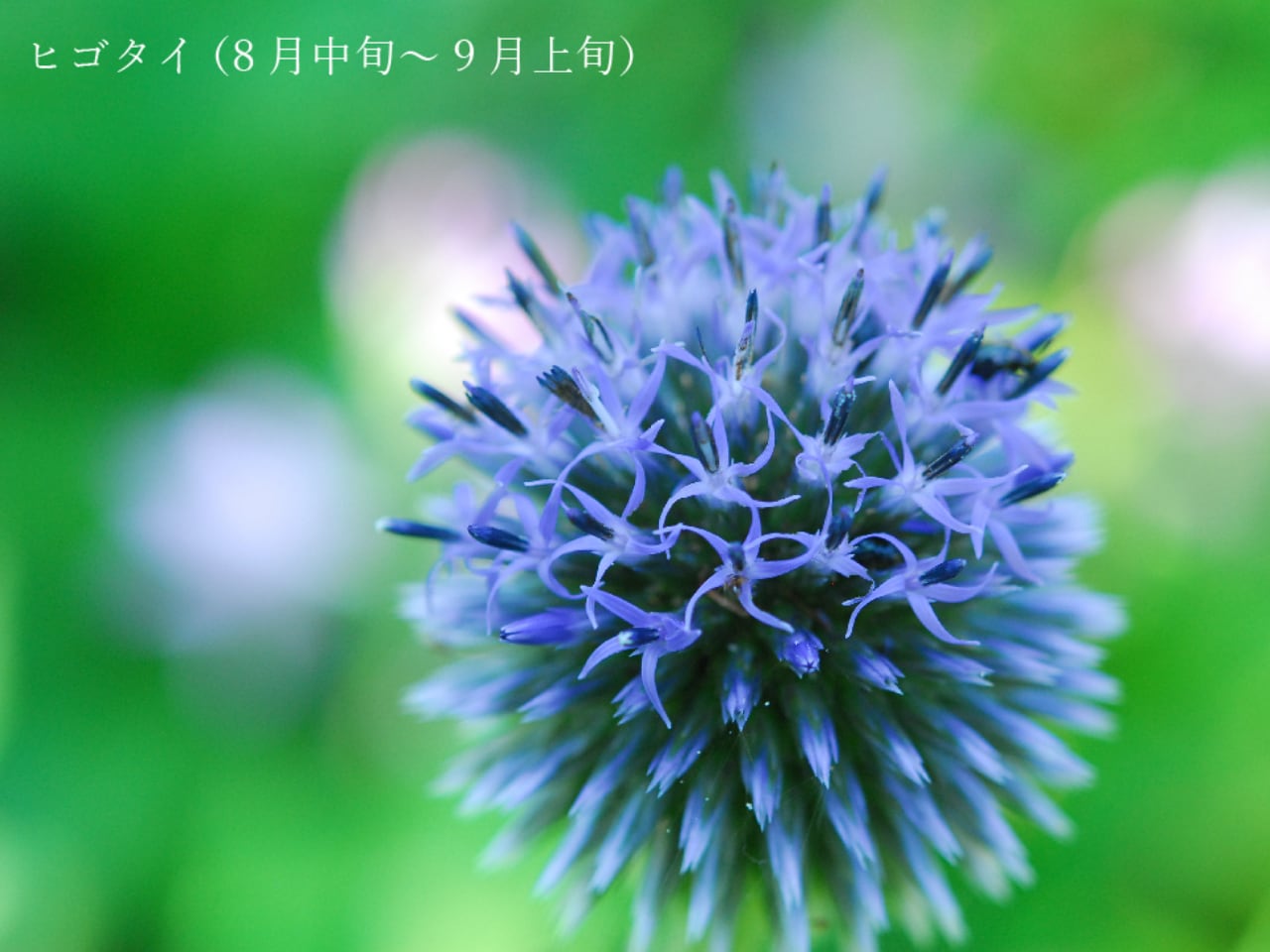

東入口入ってすぐの斜面に、色とりどりの花々が咲き乱れる、高原のお花畑をイメージして約50種類の植物を栽培しています。ユリの女王「ヤマユリ」や絶滅危惧種の「ヒゴタイ」、キンポウゲ科の「サラシナショウマ」などが、夏~秋に見ごろを迎えます。

高原の湿地に生える植物を栽培しています。春にはミズバショウやコガネミズバショウ、初夏にはニッコウキスゲが群落で咲きます。木道橋を渡り、植物に囲まれながら写真撮影も可能。また、夏には近辺でキレンゲショウマも咲き、お客様をお出迎えます。

Rhododendron pentaphyllum var. nikoense

Epimedium grandiflorum var. thunbergianum

Shortia uniflora

Phyllodoce caerulea

Caltha palustris var. enkoso

Trillium smallii

Viburnum furcatum

Prunus sargentii

Erythronium japonicum

Larix kaempferi

Anemone pseudo-altaica

Lysichiton americanum

Rhododendron reticulatum

Heloniopsis orientalis

Glaucidium palmatum

Jeffersonia dubia

Geum pentapetalum

Clintonia udensis

Corylopsis spicata

Trillium erectum

Narcissus bulbocodium

Anemone flaccida

Scopolia japonica

Gentiana thunbergii

Ajuga incisa

Rhododendron keiskei

Rhododendron arboreum

Amana latifolia

Adonis amurensis

Primula denticulata

Pulsatilla vulgaris

Hepatica nobilis var. japonica

Lysichiton camtschatcense

Loiseleuria procumbens

Syneilesis palmata

Chelidonium japonicum

アカヤシオ

Rhododendron pentaphyllum var. nikoense

4月中旬 ― 4月下旬

アカヤシオ

Rhododendron pentaphyllum var. nikoense

4月中旬 ― 4月下旬

イカリソウ

Epimedium grandiflorum var. thunbergianum

4月中旬-5月上旬

イカリソウ

Epimedium grandiflorum var. thunbergianum

4月中旬-5月上旬

イワウチワ

Shortia uniflora

4月中旬-4月下旬

イワウチワ

Shortia uniflora

4月中旬-4月下旬

エゾノツガザクラ

Phyllodoce caerulea

4月下旬-5月上旬

エゾノツガザクラ

Phyllodoce caerulea

4月下旬-5月上旬

エンコウソウ

Caltha palustris var. enkoso

4月上旬-5月中旬

エンコウソウ

Caltha palustris var. enkoso

4月上旬-5月中旬

エンレイソウ

Trillium smallii

3月下旬-4月中旬

エンレイソウ

Trillium smallii

3月下旬-4月中旬

オオカメノキ

Viburnum furcatum

4月下旬-5月上旬

オオカメノキ

Viburnum furcatum

4月下旬-5月上旬

オオヤマザクラ

Prunus sargentii

4月中旬-5月上旬

オオヤマザクラ

Prunus sargentii

4月中旬-5月上旬

カタクリ

Erythronium japonicum

3月下旬-4月中旬

カタクリ

Erythronium japonicum

3月下旬-4月中旬

カラマツ

Larix kaempferi

4月下旬-5月上旬

カラマツ

Larix kaempferi

4月下旬-5月上旬

キクザキイチゲ

Anemone pseudo-altaica

3月下旬-4月上旬

キクザキイチゲ

Anemone pseudo-altaica

3月下旬-4月上旬

コガネミズバショウ

Lysichiton americanum

4月下旬-5月上旬

コガネミズバショウ

Lysichiton americanum

4月下旬-5月上旬

コバノミツバツツジ

Rhododendron reticulatum

4月下旬-5月上旬

コバノミツバツツジ

Rhododendron reticulatum

4月下旬-5月上旬

ショウジョウバカマ

Heloniopsis orientalis

3月中旬-4月中旬

ショウジョウバカマ

Heloniopsis orientalis

3月中旬-4月中旬

シラネアオイ

Glaucidium palmatum

4月中旬-4月下旬

シラネアオイ

Glaucidium palmatum

4月中旬-4月下旬

タツタソウ

Jeffersonia dubia

4月中旬-4月下旬

タツタソウ

Jeffersonia dubia

4月中旬-4月下旬

チングルマ

Geum pentapetalum

4月下旬-5月上旬

チングルマ

Geum pentapetalum

4月下旬-5月上旬

ツバメオモト

Clintonia udensis

4月下旬-5月上旬

ツバメオモト

Clintonia udensis

4月下旬-5月上旬

トサミズキ

Corylopsis spicata

4月中旬-4月下旬

トサミズキ

Corylopsis spicata

4月中旬-4月下旬

トリリウム・エレクタム

Trillium erectum

4月下旬-5月上旬

トリリウム・エレクタム

Trillium erectum

4月下旬-5月上旬

ナーシサス・バルボコディウム(フエフキスイセン)

Narcissus bulbocodium

4月下旬-5月上旬

ナーシサス・バルボコディウム(フエフキスイセン)

Narcissus bulbocodium

4月下旬-5月上旬

ニリンソウ

Anemone flaccida

4月中旬-4月下旬

ニリンソウ

Anemone flaccida

4月中旬-4月下旬

ハシリドコロ

Scopolia japonica

4月中旬-4月下旬

ハシリドコロ

Scopolia japonica

4月中旬-4月下旬

ハルリンドウ

Gentiana thunbergii

4月中旬-5月上旬

ハルリンドウ

Gentiana thunbergii

4月中旬-5月上旬

ヒイラギソウ

Ajuga incisa

4月下旬-5月上旬

ヒイラギソウ

Ajuga incisa

4月下旬-5月上旬

ヒカゲツツジ

Rhododendron keiskei

4月中旬-4月下旬

ヒカゲツツジ

Rhododendron keiskei

4月中旬-4月下旬

ヒマラヤのシャクナゲ(ロードデンドロン・アルボレウム)

Rhododendron arboreum

4月下旬-5月上旬

ヒマラヤのシャクナゲ(ロードデンドロン・アルボレウム)

Rhododendron arboreum

4月下旬-5月上旬

ヒロハノアマナ

Amana latifolia

4月上旬-4月中旬

ヒロハノアマナ

Amana latifolia

4月上旬-4月中旬

フクジュソウ

Adonis amurensis

3月下旬-4月上旬

フクジュソウ

Adonis amurensis

3月下旬-4月上旬

プリムラ・デンティキュラータ(タマザキサクラソウ)

Primula denticulata

4月中旬-4月下旬

プリムラ・デンティキュラータ(タマザキサクラソウ)

Primula denticulata

4月中旬-4月下旬

プルサティラ・ブルガーリス(セイヨウオキナグサ)

Pulsatilla vulgaris

4月中旬-5月上旬

プルサティラ・ブルガーリス(セイヨウオキナグサ)

Pulsatilla vulgaris

4月中旬-5月上旬

ミスミソウ

Hepatica nobilis var. japonica

3月下旬-4月中旬

ミスミソウ

Hepatica nobilis var. japonica

3月下旬-4月中旬

ミズバショウ

Lysichiton camtschatcense

4月上旬-4月中旬

ミズバショウ

Lysichiton camtschatcense

4月上旬-4月中旬

ミネズオウ

Loiseleuria procumbens

4月下旬-5月上旬

ミネズオウ

Loiseleuria procumbens

4月下旬-5月上旬

ヤブレガサ

Syneilesis palmata

4月下旬-5月上旬

ヤブレガサ

Syneilesis palmata

4月下旬-5月上旬

ヤマブキソウ

Chelidonium japonicum

4月下旬-5月上旬

ヤマブキソウ

Chelidonium japonicum

4月下旬-5月上旬

![]()

山上施設

![]()

レストラン・カフェ

![]()

ショップ

![]()

車イス優先トイレ

![]()

ベビールーム

![]()

駐車場

![]()

六甲山上バス乗車所

![]()

I.C./JCT

![]()

マップ内にあるスポット情報をカテゴリ別一覧で見ることができます。チェックボックスをON/OFF(表示/非表示)すると見やすく確認できます。

![]()

このマップをSNSやメールでシェアすることができます。

![]()

Googleマップ上で、大きく表示できます。スマートフォンでご覧になられている方はこちらで見ると便利です。